|

地理位置

托克托县地处大青山南麓,黄河北岸的土默川平原,属呼和浩特市。位于东经111°2′30″--111°.32′ 21″,北纬40°5′35″,——40°35′15″,全县平均海拔高度为1000米,东西宽37.9公里,南北长52.35公里,面积1416.8平方公里。

托克托县地势平坦,土地肥沃,四季分明,日照充足,年平均气温7.3°C,年平均降雨量362毫米,属半干旱大陆季风气候。全县总人口20万人,辖6乡3镇建一个开发区,境内居住着蒙古族、汉族、回族、满族等23个民族。

行政区划

托克托县辖3个镇、6个乡:

镇:双河镇、新营子镇、五申镇

乡:中滩乡、燕山营乡、伍什家乡、永圣域乡、古城乡、乃只盖乡

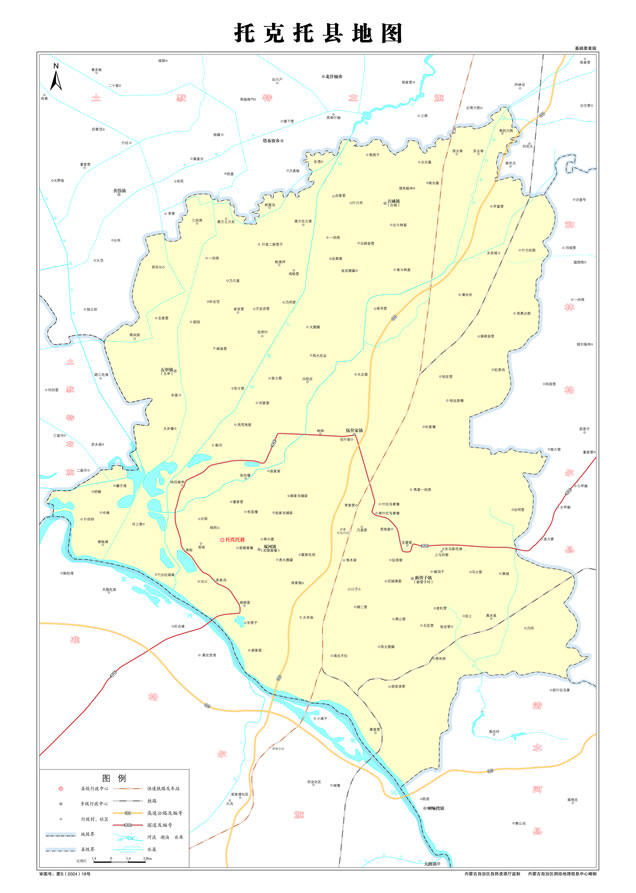

托克托县地图

历史沿革

托克托县是内蒙古人类发祥地之一,内蒙古最早有人类的地方是托克托县和赤峰,分别被命名为“海生不浪文化”和“红山文化”。托克托县早在战国赵武侯时代就有了城池,这座已有近2400年历史的古城,观其遗址,城池轮廓自今依然清晰可见。唐王朝建立后,为了抗击后突厥的南侵,于708年(景龙二年)在黄河北岸的阴山以南地带兴筑了三座受降城,其中东受降城城址就在今托克托城内的“大皇城”,825年(宝历元年)根据振武节度使张帷清的建议,将东受降城迁至北魏时期的盛乐城,【现在的和林县上土城子北面】。辽之初,将胜州城人民迁移到黄河东岸进行安置,重新修缮了城垣,并命名为东胜州,意即在旧胜州城东面的意思。是一座规模很小的城郭,金代,元代沿袭辽制,仍在此设置了东胜州。在蒙古汗国时期这里的地理位置的重要又明显起来。蒙古汗国多次南下中原,都是从东胜州渡过黄河,穿过鄂尔多斯高原而深入内地,而至云南大理及四川一带。元王朝统一全国后,在东胜州至中兴府(今宁夏银川市)之间的黄河上,设立了水路驿站,东胜州在元代曾有一定的知名度,中外使臣经过这里的都记载于他们的著作中。托克托由蒙古语“脱脱”转化而来,“脱脱”为北元时土默特首领阿勒坦汗的义子之名,因“脱脱”曾率部驻牧于此,城名亦称“脱脱城”。 清代中期起,大量的汉族人走西口来到土默川一带,特别是实行移民实边政策后,托克托一带地方已全部放垦。先是1741年(乾隆六年)在现在的呼和浩特设置归绥道,同时在托克托城设置协理通判,由归绥道管领,负责处理汉人事务。1760年 (乾隆二十五年)改为托克托理事同知厅,简称为托克托厅。1884年(光绪十年)又改称托克托县。1912年延用原来托克托县名,简称托县,托县在晋商走西口的历史上占有举足轻重的地位。

地形地貌

自然地理为黄土高原-在地上地势东南高而西北和西南低。由丘陵地形过渡到宽广的平原地形.具体分为五类:丘陵区.山前倾斜平原、湖积台地、宽谷洼地和冲积平原.在成因类型上,由剥蚀堆积地形到堆积地形。

一、剥蚀堆积地形分布于县于县镜东南部,海拔高程1100—1277米,由第三系砂砾组成,在表面上,普遍被黄土质粘砂土覆盖、形成浑圆形山顶,地形向西北倾斜。

二、堆积地形

冲积平原,由黄河、大黑河、宝贝河、什拉乌素河冲积而成。地势平坦,微有起伏。盐渍化普遍,沼泽零星分布,由冲积砂粘质砂土、砂质粘土堆积而成.海拔高程1000——1050米。

风成地形,分布于县境西南、南部黄河以北局部地方,由细纱、粉纱组成固定砂丘和砂垅。一般高出地面约0.5—20米,海拔高程1000——1050米。

自然资源

内蒙古自治区矿产资源富集,己发现的各类矿产地4100余处,矿产134种,其中许多矿产资源在中国占有重要地位,也是自治区的明显优势资源。

(1)能源矿产:全区能源矿产有煤、石油、天然气、油页岩、地热、铀矿等,其中天然气和煤炭是自治区最重要的能源矿产。现已查明全区天然气资源储量为6170亿立方米,预测储量15000方米;煤矿资源储量2254.17亿吨,预测资源量12250.41亿吨。与我县相邻的鄂尔多斯市赋存了丰富的天然气和煤炭资源,复合成矿、集中分布,两种资源预测最均占今区预测资源量的70%以上,其中东胜煤田资源储量921.36亿吨,低位发热量25.12百万焦耳/千克,准格尔煤田资源储量263. 97亿吨,低位发热量23.86-- 29.3l百万焦/千克,而且煤炭资源储量大、煤层厚、埋藏浅、煤质好,是中国著名的优质动力煤。

(2)稀土资源:全区稀上资源得天独厚,世界第一。累计探明稀土氧化物资源储量8390万吨,预测资源总量1亿吨以上。其中离我县较近的白云鄂博稀土矿以轻稀土为主,保有资源储量占世界总储量的38%,是世界上最大的稀土矿床。

(3)铁矿资源:我区铁矿资源较丰富,累计查明的铁矿资源储量为26.6亿吨,保有资源储量23.71亿吨,而白云鄂博铁矿主、东、西三个矿段的资源储量就有11.5亿吨,占全区保有资源储量的50%。此外,与托克托县相邻的清水河县石灰石储量1亿吨(距托县园区70公里),武川县石灰石储量7000万(120公里),铁矿储量50万吨,粉化煤储量1.2亿吨。周边其它地区也有丰富的石灰石、铝土矿、铁矿、云母、高岭土、膨润土、石墨、芒硝等几十种矿产,储量丰富。

经济发展

建国后,特别是党的十一届三中全会以来,托县经济建设取得了长足发展,为全面建设小康社会奠定了良好的基础。截止2003年底,全县国内生产总值23.1亿元,财政收入完成2.3626亿元,城镇居民人均可支配收入实现5534元,农民人均可支配收入实现3200元,提前两年实现并超过了“十五”计划目标。

2007年,全县地区生产总值预计完成103亿元,人均GDP达到7100美元,是2003年的4.5倍。财政收入预计完成18.65亿元(含政府性基金收入4.77亿元),是2003年的8倍。可用财力大幅增长,彻底摆脱了“吃饭财政”的困境。城镇居民人均可支配收入预计达到12800元,农民人均纯收入预计达到6200元,分别比2003年翻一番。近两年来,县政府从银行融资3.6亿元用于基础设施建设,为全县长远发展奠定了坚实基础。

托克托县由国家级贫困县一跃跨入全区一流旗县行列,在第七届全国县域经济基本竞争力评价中跃居西部百强县第9位,托克托工业园区正以迅猛发展的态势向全区第一工业园区的目标强力推进。

交通通讯

托县交通发达,形成了公路、铁路和航空相结合的立体交通网络。

公路——现有4条主要公路干线。其中呼和浩特市——准格尔煤田二级公路途经县内三乡一镇;呼和浩特市——喇嘛湾柏油公路经县城中心向东接呼准公路;包头市一一凉城柏油公路经县城东连乌盟凉城县与晋陕两省相通;托县一一察素齐公路与京包铁路相交。其余10多条县乡柏油路东西南北贯通县内各乡镇,呼市一一东胜高速公路将在2005年建成通车,极大地拉近了该县与周边地区的距离。

铁路——与丰准铁路接轨的大唐托电专用线横穿托电工业园区,大型物资可通过铁路直接运抵托县o 2005年建成通车的呼准铁路经过托县,将为托县的发展创造更为便捷的条件。

航空——呼和浩特市白塔机场距托县一小时多的路程,距拟新建机场半小时的路程,有通往国际国内多条航线,四通八达。

托县邮电事业发展迅速,已实现了长途电话自动化,可直拔全球各地。用户还可申请办理数字化业务、图文传真、移动电话及智能业务等,移动电话达到了无缝隙覆盖。

旅游资源

托克托县位于大青山南麓,黄河上中游分界处北岸的土默川平原上,行政隶属于内蒙古自治区首府呼和浩特市,县城北距呼和浩特70公里,西距草原钢城包头市130公里,南距国家大型能源基地准格尔煤田40公里,处在呼市、包头、准格尔三地之“金三角”腹地。黄河流经县境37.5公里。托克托县历史悠久,文化遗存遍地,现代工业发达,古城、黄河、沙漠汇集,旅游资源十分丰富。早在五、六千年前的新石器时代,就有人类在这里生息繁衍。在这块古老而文明的沃土上,有新石器时期的“海生不浪文化”遗址,战国筑就的云中古城,唐代边陲要塞受降城,辽、金、明时期的云内、东胜城,互市贸易的水旱码头河口古镇;有神奇莫测、变化无穷的海眼神泉,千亩湖泊、苇丛点缀的南湖水上公园,水面宽阔、气势恢弘的黄河上中游分界处,绵延十余里,处处飘香的葡萄一溜湾;有品质优良、远近闻名的红辣椒、小茴香、黄河鲤鱼、绿豆、红萝卜、枸杞等土特产品;有亚洲最大的火力发电基地和国内最大的生物发酵基地。在历史的进程中,这里曾先后孕育出孟舒、恰台吉、李裕智、苏谦益等历史名人和革命先驱;也见证了赵武侯始筑云中城,常遇春大破胜洲城,康熙帝西驻托克托,刘统勋查办保德将军等帝王将相的风采;还流传下神灵点化铸旗杆、御马刨出满水井,仙花潭与蛤蟆石等奇幻的民间神话传说。

在这片历史文化积淀深厚,自然风光独特的古老热土上,有许多值得开发建设的旅游项目,县委、政府在制定了全县旅游业总体规划的基础上,首先推出了以下四项招商项目,热切期盼国内外的有识之士与我们携手开发,共谋发展,共创辉煌。

景区景点

托克托县大峡谷

黄河晋陕大峡谷,北起内蒙古托克托,南至河津禹门口,全长725公里,沿线共有27个县市,面积达11.16万平方公里。

黄河晋蒙大峡谷,西依辽阔雄浑的鄂尔多斯高原,东邻边疆起伏的晋北山区,北邻阴山山脉,南接晋陕峡谷。沿黄河大峡谷两岸其旅游资源十分丰富,文物古迹众多,自然,人文景观皆美,历史文化底蕴深厚。大自然的鬼斧神工,匠心独具,使大峡谷两岸悬崖峭壁,峰耸秀,烟迷玉黛,如诗如画,风光独特,甚为壮观。被誉为北国的"小三峡"。大峡谷地处中温带,属温带大陆性季风气候,四季分明。冬季气候寒冷,夏季气候温和凉爽,环境宜人。

大皇城

大皇城位于呼和浩特市托克托县新旧城之间,系明代修建的古城遗址。废弃后,城墙遗存较好,人们把这座废城墙名为“城kulue”。

这座古城是在唐代“东受降城”的基础上扩建的。辽代;为“东胜州”治所,俗称“大皇城”。金代在“大皇城”东边兴建“子城”,即为“小皇城”。明朝洪武二十五年(公元1392年)赐名“东胜左卫”,次年扩建东胜左卫城(今城kulue)。城周长12.5公里,城墙高8米左右,是呼和浩特地区规模最大的一座古城。建有东、南、西、北四门,并筑有瓮城,是一座屯军大城。明正统十四年(公元1449年)内迁山西,城遂空废。明嘉靖年间(公元1522午后),俺达汗义子卡台吉,名脱脱(也有写成妥妥),率众长期驻牧于此,这座址城即称为“脱脱城”(今城kulue)。城kulue一名流传至今。

民族风情

礼俗

蒙古民族热情好客,讲究礼貌。牧民对来客,不论认识与否总是热情问候,盛情款待,如果是贵客还要敬献哈达。慷慨大方的主人总是把奶茶,奶油、奶酪、炒米以及手扒肉、奶酒等摆在客人面前,请客人痛饮饱餐。对客人的食宿不取酬谢。牧民相见面,总要热情问候。习俗中,也有一些忌讳。 如车辆进牧民住地要慢行,马鞭子进包前放到门外,进门后坐在右边等

喜庆

大年(春节)是蒙古族最盛大的节日。期间,人人换新袍服和靴帽,蒙古包外添新毡,包里添新家俱。户户都备办牛羊肉,优质酒、各种点心、果糖、香烟、奶食、黄油等,整天摆在炕桌上。午夜,蒙古包里灯火辉煌,全家人饮酒进餐,唱歌、划拳、打牌、尽情娱乐,彻夜不眠。在春节期间有祝寿和拜年两项传统活动。祝寿:在腊月二十七至除夕的几天内,牧民家里如果有60、70、80、 90、100岁以上的过“本年”长者时,全家亲属欢聚一堂庆贺老人长寿。祝寿的小辈要送绸缎袍面、棉毯、糕点、瓶装洒等。过寿的长者也给晚辈回送月饼或其他纪念品,并祝福他们也健康长寿。拜年:在正月初一晨曦微露的时候开始。先在家庭内部拜年。全家老幼都要穿上崭新的节日盛装,先由晚辈手捧哈达向长者扣拜,然后对碰哈达互相问候“过年好”,长者还祝福晚辈幸福愉快。接着晚辈向长辈敬洒,共同进早餐。家庭拜年结束后,再进行牧户之间的相互拜年,形式基本与家庭拜年相似。先到长者家里,随着人们的增多,就结伴而行,同行者按年龄大小排列而进入每户牧家。就近牧户间拜完后,从初一到十五,男女牧民就骑着骏马,穿的红红绿绿,走营串户给亲朋好拜年。祈求新的一年顺利平安。

另外,民间平时兴办的还有新蒙古包落成、小孩剃头、婚礼、祭敖包(山头)等喜庆活动。那达幕是旗、苏木或嘎查每隔3——5年举办一次的喜庆畜牧业丰收的盛会。会期内,主要进行表彰劳模、摔跤、赛马、文艺表演、物质交流等活动。旗级那达幕会会期5——7天,苏木级3天,嘎查级1——2天。

娱乐

传统娱乐活动主要有赛马、摔跤、射箭、音乐、舞蹈四种。前三种其历史悠久,是男子必具备的三项技能。近代,赛马、射箭、摔跤是那达慕会的主要比赛内容,获胜者便成为公认有本事的牧人,显得十分荣耀。音乐舞蹈具有民族特色,舞蹈节秦欢快,歌曲悠长高亢,马头琴旋律优美,“好来宝”地方风味很浓。每当节日和喜庆的日子,牧民聚集到一起,载歌载舞,草原上充满了欢乐的气氛。而今牧区娱乐活动丰富多彩,说书、蒙古相声、下蒙古棋、看电影、电视、听广播、录音等等。

居住

历史上长期的游牧生活,使蒙古族牧民选择了最适宜的住所——蒙古包。蒙古包包内宽敞舒适,是用特制的木架做“哈那”(蒙古包的围栏支撑),用两至三层羊毛毡围裹而成,之后用马鬃或驼毛拧成的绳子捆绑而成,其顶部用“乌耐”作支架并盖有“布乐斯”,以呈天幕状。其圆形尖顶开有天窗“陶脑”,上面盖着四方块的羊毛毡 “乌日何”,可通风、采光,既便于搭建,又便于拆卸移动,适于轮牧走场居住。

蒙古包以“哈那”多少来区分大小,通常分为4个哈那、8个哈那、10个哈那和12个哈那。12个哈那的为大型蒙古包,过去草原上是罕见的。但近几年,锡林郭勒盟举办的那达慕大会上已多次出来了。

包门朝南开,包内正北中间是长者或贵宾的位置,西边是客人的位置,东边是家人就坐的和做饭的地方,东南是炉灶。现在,大多数牧民有两座蒙古包,一座往人,一座作仓库或做饭烧茶做奶食品。随着生产发展和牧民生活水平的提高,现在已有好多牧户搬进砖瓦房,实现了定居游牧。在农区和半农半牧区的蒙古族农牧民已普遍居住砖木结构的房舍。

饮食

食品主要有三类,即肉食、奶食、粮食。牧区菜很少,常食野葱、野韭、蘑菇等。早晨、中午一般喝奶茶、吃奶食、肉食、炒米(蒙古语为蒙古勒巴达,或包勒圣巴达),晚上吃手把肉、面条、饺子等。

奶食分食品和饮料两大类,奶食有黄油(蒙古语称为协日陶斯)、白油、奶皮子(蒙古语称为乌如木)、奶豆腐(蒙古语称为胡乳达)、酸奶酪等。其中黄油、白油、奶皮子是奶食中的佳品,味道纯香,营养丰富。其中奶皮子作法是:将鲜奶放入器皿中存放一两日,奶子发酸后,在表面上形成一层薄皮,称为图黑乌如木,即生奶皮子,是做黄油的原料;另一种作法是,采用熬开的鲜奶发酸后形成的奶皮,称为宝勒森乌如木,即熟了的奶皮,是做酥油的原料。正蓝旗的奶食品制作精细,颇有名声,曾是清皇室制作奶食的地方。

服饰

首饰、长袍、腰带、靴子是蒙古族服饰的主要部分。

首饰是蒙古族妇女逢年过节、访亲探友时用于头上的装饰,多用玛瑙、珍珠、宝石、金银等制成,平时牧区妇女不戴帽子,常用红、绿绸缎缠头。

|